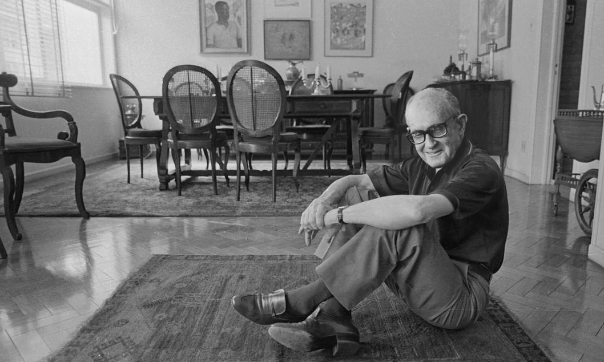

Por Carlos Drummond de Andrade

Passar quatro dias e quatro noites em casa vendo o carnaval passar; ou não vendo nem isso, mas entregue a uma outra e cifrada folia, que nesta quarta-feira de cinzas abre suas pétalas de cansaço, como se também tivéssemos pulado e berrado nos clubes.

Não ligar televisão, esquecer-se de rádio; deixar os locutores falando sozinhos, na ânsia de encher de discurso uma festa à base de movimento e de canto. Perceber apenas o grito trêmulo, trazido e levado pelo vento, de um samba que marca a realidade lúdica sem nos convidar à integração.

Beneficiar-se com a ausência de jornais, que prova a inexistência provisória do mundo como arquitetura de notícias.

Ter como companheiro o irmão gato Crispim, exemplo de abstenção sem sacrifício, manual de silêncio e sabedoria, aventureiro que experimentou a vertigem da luta livre nos telhados e homologa a invenção da poltrona.

Penetrar no vazio do tempo sem obrigações, como num parque fechado, aproveitando a ausência de guardas, e descobrindo nele tudo que as tabuletas omitem.

Aceitar a solidão; escolhê-la; desfrutá-la. Sorrir dos psiquiatras que falam em alienação do mundo e recomendam a terapêutica de grupo. Estimar a pausa como um valor musical, o intervalo, o hiato. O instante em que a agulha fere o disco sem despertar ainda qualquer som.

Andar de um quarto para outro, sem ser à procura de objetos: achando-os. Descobrir, sem mescalina, as cores que a core esconde; os timbres entrelaçados nos ruídos.

Olhar as paredes, ou melhor: olhar as paredes, em torno dos quadros.

Sentir a casa com um todo e como partículas densas, tensas, expectantes, acostumadas a viver sem nós, à nossa revelia, contra o nosso desdém.

Habitar realmente a casa, quatro dias: como ilha, fortaleza, continente: infinito no finito.

Reconsiderar os livros; arrumá-los primeiro com método, depois com voluptuosidade, fazendo com que cada prateleira exija o maior tempo possível; verificar que é preciso antes tirar a poeira de um, remover a boba capa de celofane que envolve a encadernação de outro.

Reler dedicatórias; abrir ao acaso os livros de poetas que preferimos e que infelizmente não são os mais modernos nem os mais célebres; copiar meia estrofe por onde corre um arrepio verbal; separar volumes que não nos falam mais nada e que devem tentar seu destino em outras casas.

Sentir chegada a hora dos álbuns de pintura com pouco ou nenhum texto, e dos volumes iconográficos que nos contam Paris ou a vida de Mallarmé.

Viajar em fotografias; sentir-se imagem flutuando entre imagens; a terra domesticada em figura, tornada familiar sem perda de sua essência enigmática. Reconhecer que muitos livros comprados a duras penas, pedidos ao estrangeiro ou longamente minerados nos sebos, não têm mais do que essa oportunidade de comunicação durante o ano; deixar que fiquem a sós conosco e nos confiem seu segredo.

Admitir a fome, sem exigência de horário, e matá-la com o que houver à mão; renunciar à ideia de almoço e jantar, em reverência ao sagrado direito que assiste a todos, inclusive e principalmente às cozinheiras, de brincarem o seu carnaval, achar mais gosto nessa comida, porque não é a regulamentar nem é seguida de nada: todas as obrigações estão suspensas, e só valem as que soubermos traçar a nós mesmos.

Descortinar na preguiça um espaço incomensurável, onde cabe tudo; mas não enchê-lo demais, devassá-lo à maneira de um explorador que não quer ser muito rico e sente tanto prazer em descobrir como em procurar.

Assim vosso cronista passou o carnaval: sem fugir, sem brincar, divertido em seu canto umbroso.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi poeta, farmacêutico, contista e cronista brasileiro

*Texto originalmente publicado em 3 de março de 1960 no jornal Correio da Manhã do RJ.

Faça um Comentário