Por Marcos Ferreira

Tudo está na mesa, tudo às claras, meu irmão. Só não vê quem não quer. Todas as cartas estão na mesa da desigualdade social. A vida está posta e a gente sabe que a vida não é moleza, não. Nesse jogo da existência, do sobreviver cotidianamente, o pão não é um artigo fácil. São muitas voltas no corpo, muito jogo de cintura. Pergunte aos desvalidos deste país se estou mentindo. Não estou.

Ah, como somos felizes! Ainda assim nem sempre somos gratos; há vezes em que esquecemos disso. É até corriqueiro. Somos avarentos, somíticos. Porque, como se diz, a medida do ter nunca enche, sempre queremos algo mais. Nunca (salvo exceções) estamos satisfeitos com o que já temos. No final das contas, meu irmão, para a maior parte das pessoas que constituem esta pátria por demais injusta, a vida é um osso. É muito sofrer, muito suor, lágrimas, choro, ranger de dentes.

Quantos não estão por aí tiritando de frio, desabrigados, acossados pela fome, perseguidos pelo desemprego, sem onde cair mortos? Já eu, graças a Deus, estou muito bem, obrigado. Como se os outros, os miseráveis, não fossem merecedores da mão protetora desse mesmo Deus que ora me propicia bem-estar e amparo. Não compreendo esse Deus, porém todos gritam que Deus sabe o que faz.

Penso agora nessa desinteligência, nesse desígnio que deixa uma gigantesca parcela da população ao deus-dará. No frigir dos ovos, pois, parece que Deus não vê isso. É tão triste, meu irmão. Olho à minha volta e aqui me encontro e me sinto privilegiado, agraciado com um teto, comida, meus remédios e um pouco de dinheiro para acudir as despesas, pagar consultas médicas. Minha geladeira, meu irmão, é velha, mas representa um luxo na minha também modesta opinião.

Além de comida, água, luz, uma rede de dormir e alguns poucos móveis, usufruo de segurança. Considerando a penúria, a invisibilidade escancarada nos semáforos, os cartazes com pedidos de socorro, os brasileiros desamparados que suplicam pela caridade de pessoas que podem ajudar e não ajudam, afirmo que atualmente minha vida é um paraíso. Conto até com um serviço de internet.

Desapareceu a casa de taipa, de pau a pique. A chuva pode vir com vontade, pois aquele teto estiolado agora é outro que não me causa transtornos. O fogão a lenha escafedeu-se. Sumiram a tisna das paredes da cozinha e o rendilhado de picumãs. O café da manhã já não é diáfano com o pão da véspera, que a gente comprava pela metade do preço em uma padaria da Avenida Alberto Maranhão.

A farinha com açúcar no almoço ou jantar deu lugar a coisas melhores. Após longos anos, Deus disse: “Vão embora da vida dessa criatura, senhora Fome e senhora Miséria!” Então elas obedeceram e picaram a mula.

Deus precisa repetir essas mesmas palavras em todos os lares onde a Miséria e a Fome continuam como inquilinas, meu irmão. Tenho certeza de que não sou o único merecedor da intercessão do Altíssimo. É inevitável, quando pego no prato de comida e na colher, esquecer desses que agora mendigam nos semáforos, lançando contra os abastados as flechas dos seus olhares famintos, carentes.

Sou um sobrevivente, meu irmão. E hoje, após aqueles tempos bicudos, estou certo de que o correto é a gente contar nossa história com veracidade. Deus me disse ainda que eu não fizesse muitos planos, que esse negócio de diploma de nível superior não era (até agora não) para mim. Em troca, para meu ressarcimento, o Todo-Poderoso me deu o consolo de escrever por homologação divina. Isto não dá camisa a ninguém, como se costuma dizer, mas me abriu algumas portas.

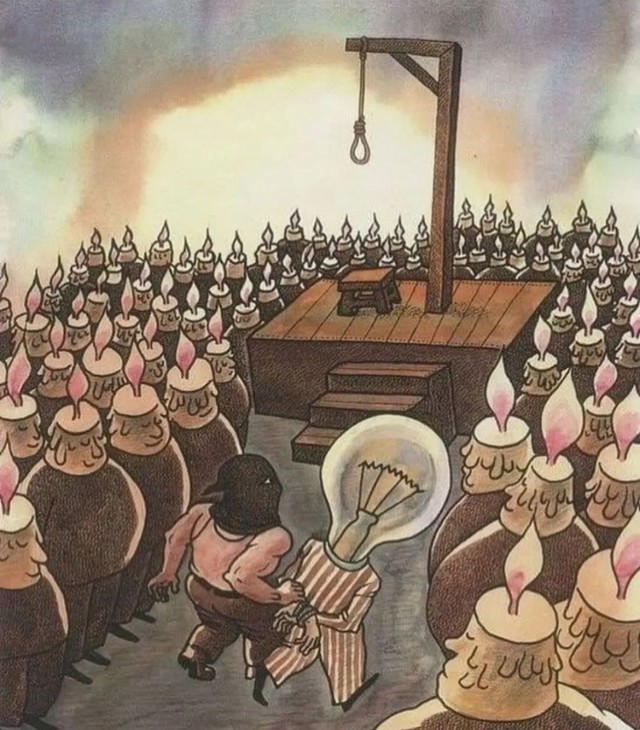

Josué de Castro, em seu clássico Geografia da Fome, diz: “Metade da humanidade não come; e a outra não dorme, com medo da que não come”. Quem dera que fosse só a metade sem comida. O número é muito maior, infelizmente. Josué de Castro (o qual o deputado federal Guilherme Boulos parafraseou) também disse que a fome no Brasil não é um problema social, e um projeto político.

Entendo dessas coisas, meu irmão. Tenho conhecimento de causa nesses assuntos de vazio estomacal. No correr daqueles anos de 1970 e 1980, sobretudo, éramos uma prole de onze filhos para um sapateiro e uma dona de casa analfabeta colocar comida na barriga. Ah, meu irmão! Não diga que é coitadismo ou pobrismo que agora salta das pontas dos dedos deste tecelão de palavras. Não diga.

Imagine isso: um menininho cabeçudo e com cara de choro, extraído do útero da miséria, agora exposto num retrato em preto e branco carcomido pelo tempo. Quem diria que ele (um zero à esquerda no tocante aos algarismos) se tornaria um homem de letras. Não é muita coisa, eu sei, contudo não deixa de ser uma simbólica façanha. Porque você, meu irmão, ficou comigo até o final destas linhas.

Imagino que isso seja um indicativo de que este autorretrato, feito de reminiscências que não se apagam na minha cabeça, tocou o seu coração e enterneceu a sua alma. Dito isto, meu irmão, é sempre possível a gente tirar um tantinho do quanto nós temos e oferecer, ao menos, um pão da véspera àquelas pessoas que talvez só tenham em suas casas nada além de café ralo e farinha com açúcar.

Marcos Ferreira é escritor